プログラミング

.NET

CsSqliteは、C#/.NETおよびUnity向けに設計された軽量かつ高性能なSQLiteバインディングライブラリです。Entity Framework CoreやMicrosoft.Data.Sqliteと比べてオーバーヘッドが少なく、特にUnityでの動作に最適化されています。APIはMicrosoft.Data.Sqliteに近く、簡単に使うことができ、パフォーマンス面でも各種操作で最速クラスかつアロケーションも極小です。バインディング部分はcsbindgenを使い自動生成、クロスプラットフォームやUnity向けの配慮もされています。O/Rマッパ機能はありませんが、SQLiteを直接高速・簡易に扱いたい場合に最適です。

Python

本記事は、Pythonを用いたCUDAプログラミングの入門解説です。GPUの仕組みやCPUとの違いを説明し、PythonからCUDAの基本的なカーネル実装・実行手順を具体例(ベクトル加算)で紹介しています。メモリ転送の重要性や並列処理の概念もわかりやすくまとめられています。

Go言語

Goの「黒魔術」(reflectやunsafeパッケージ、go:linkname等を用いて通常は不可能な処理を行う手法)は高い柔軟性やパフォーマンスを実現する一方、実装外部の仕様変更時などに重大な副作用やバグを引き起こす可能性があります。こうしたリスクに対して、コンパイルアサーション(型適合や配列長アサーション等)を使って異常を事前に検知し、安全性を担保しながら黒魔術を運用する方法が紹介されています。基本は安全第一で、本当に必要な場面にのみ慎重に活用すべき、という内容です。

PatchLens/go-update-lensは、Go言語のモジュール依存関係のアップデート時に、挙動の変化を解析するツールです。モジュール更新による影響範囲を静的解析や実行監視で特定し、テスト実行前後のフィールド・動作変化やパフォーマンスの差分も検出します。さらにミューテーションテストによる信頼度評価と包括的なレポート(JSON/可視化チャート)生成により、リグレッションリスクや影響箇所を詳細に把握できます。ワークスペース(go.work)や単一・複数モジュール更新、設定の柔軟さにも対応しています。

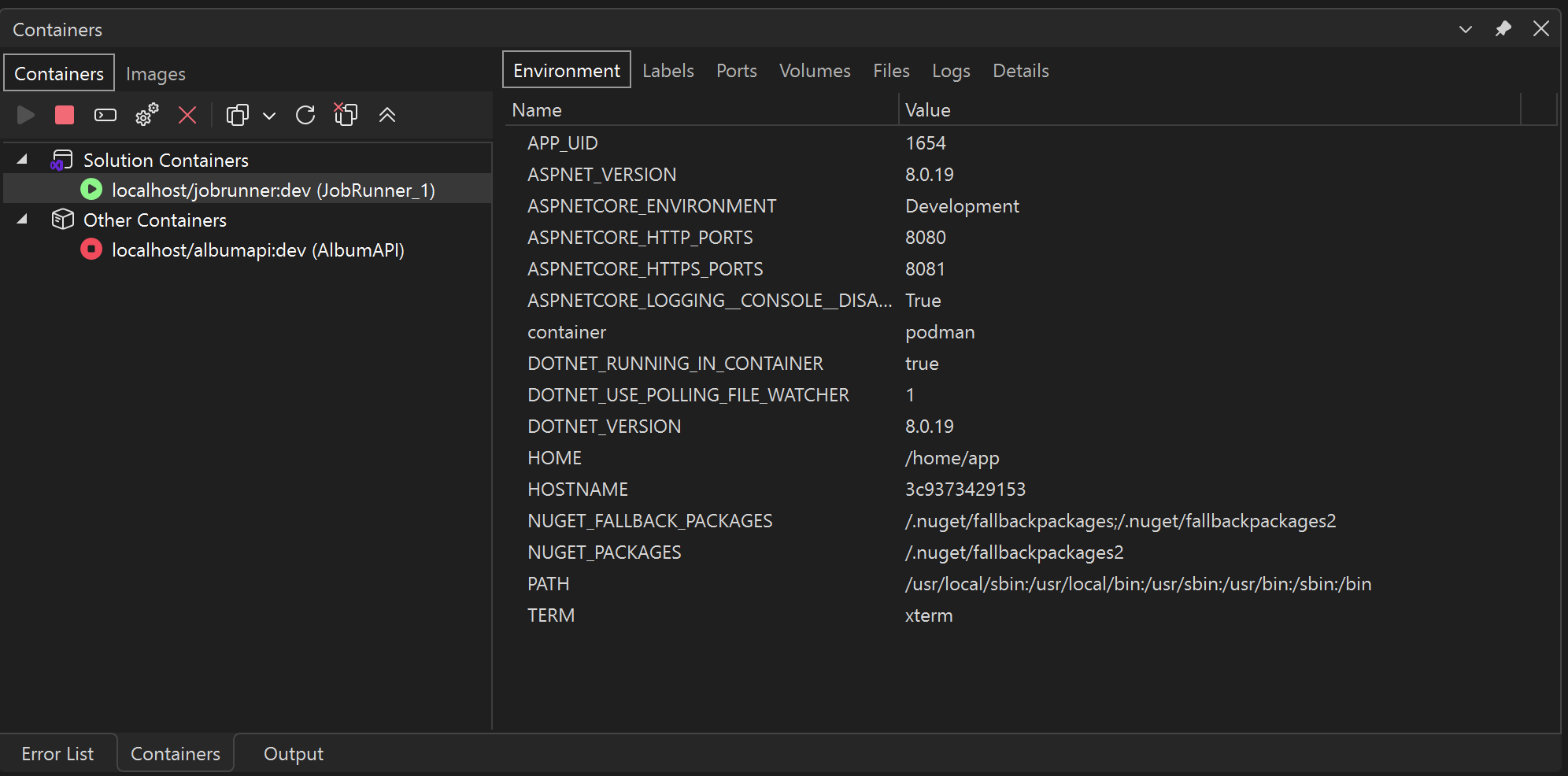

Visual Studio

Visual Studio 2026 Insidersは、コンテナ開発にPodmanを対応。Podmanはデーモン不要で、セキュリティや柔軟性に優れる。Visual Studio上でDockerと同様に、Podmanによるイメージ作成・管理・デバッグが可能となり、開発者は好みに応じてエンジンを選択できるようになりました。

Python

Pythonは2025年も高い人気を誇り、AI・機械学習やデータサイエンス分野での優位性、シンプルで拡張性の高い構文、豊富で成熟したエコシステム、活発なコミュニティ支援が理由です。多領域で活用され、初心者からプロまで幅広く支持されています。

Java

Java 24のアップデート記事。AOTキャッシュによる起動高速化、ZGCが世代別GCのみ対応となり、仮想スレッドの同期に関する改善など、パフォーマンス関連JEPを中心に解説しています。

エンジニアリング

この記事は、Webサービスにおける非同期処理のポイントについて、著者自身の体験を元にまとめたものです。非同期処理は「同期処理では要件を満たせない場合」に導入されますが、設計や運用面で注意すべきポイントが多いと述べられています。特に、メッセージキューやタスクキューの仕様理解、ワーカー処理失敗時のリカバリ設計、ボトルネックの特定と対策が重要です。非同期処理は面倒な面もあるが、システム拡張や疎結合には不可欠な要素です。

勉強会

2025年10月27日開催の「Observability Conference Tokyo 2025」は、可観測性に関する知見を技術・組織の壁を越えて共有する一日イベントです。SRE等多様な分野の専門家が集い、実践事例や最新トレンドを学べます。

AI

Docker

Docker cagentは、Dockerが開発した次世代マルチエージェントAIシステム構築ツールです。複数のAIエージェントを宣言的YAML設定で連携・管理でき、MCP(Model Context Protocol)を通じてGitHubやSlack等外部ツールと簡単に統合可能。OpenAI、Anthropic、Google Gemini/Vertex AIなど主要AIプロバイダーにも対応し、Docker Hubを使った配布や実践的な活用事例も豊富。個人開発者から企業まで、効率的かつ拡張性の高いAIエージェントシステムを構築できる、注目すべきオープンソースプロジェクトです。

Google AI Pro・Ultra契約者はGemini CLIとCode Assistの利用上限が拡大しました。

Googleは、AI開発者向けに公開データへのアクセスを容易にするData Commons Model Context Protocol(MCP)サーバーをリリースしました。これにより膨大なデータセットを標準化された方法でAIエージェントから活用でき、LLMの幻覚も低減。実用例としてONE Data Agentが挙げられ、簡単なクエリで複雑な分析やレポート生成が可能です。

Google Data Cloud向けGemini CLI拡張機能が公開され、Cloud SQLやBigQueryなど主要データサービスの操作や分析がターミナルから容易に行えるようになりました。拡張機能を導入することで、開発・運用・データ分析などが効率化され、自然言語でのデータ探索やAIによるインサイト取得も可能です。

Chrome DevTools MCPは、AIコーディングアシスタント向けにChrome DevToolsのデバッグ機能を公開する新プロトコルです。AIがブラウザ上でコード挙動を直接確認・デバッグできるようになり、実行結果の確認やエラー診断、パフォーマンス測定などが自動で可能となります。MCPの導入によりウェブ開発の精度や効率が向上します。

Alibaba

Alibabaは、リアルタイム音声会話が可能なAIモデル「Qwen3-Omni」を公開しました。Qwen3-Omniはテキスト・画像・音声・動画に対応し、多言語でリアルタイム応答が可能です。さらにGPT-5と同等性能を持つ画像認識AI「Qwen3-VL」、多言語音声合成の「Qwen3-TTS」、高性能画像編集AI「Qwen-Image-Edit-2509」、リアルタイム音声通訳AI「Qwen3-LiveTranslate-Flash」、最上位推論モデル「Qwen3-Max」など複数のAIモデルも一挙に発表されました。

OpenAI

GPT-5-Codexは、実際のソフトウェア開発作業に最適化された新しいGPT-5モデルで、対話的かつ自律的なコーディングタスクに優れています。複雑なエンジニアリング作業でも高品質なコード生成やレビューが可能で、タスクに応じて推論時間も調整します。プロンプトは最小限が推奨され、余分な説明やツールは省くことでパフォーマンスが向上します。Codex CLIやGitHubなどでの使用を想定しており、従来モデルにあった詳細な誘導やプレアンブルは不要です。フロントエンド指示を簡潔に書くことで、好みの技術やフレームワークにも対応可能です。

OpenAIのアルトマンCEOは、AIアクセスを将来的に基本的人権とみなすべきとする壮大なビジョンを発表。NVIDIAと協力し、毎週1GWのAIインフラ生産工場や10GW規模のAIシステム構築を目指し、AIによる医学や教育の進化に期待を示した。

Anthropic

AnthropicのAIモデルClaude Sonnet 4とOpus 4.1が、Microsoft 365 CopilotのResearcherエージェントおよびCopilot Studioで利用可能になりました。これにより、企業ユーザーは業務ニーズに合わせてAIモデルを選択できる柔軟性が向上。利用開始にはMicrosoft 365管理センターでの設定が必要です。

さくらインターネット

さくらインターネットは2025年9月24日より、生成AI向け推論API基盤「さくらのAI Engine」の一般提供を開始しました。本サービスは大規模言語モデル(LLM)や音声認識、RAG機能などをAPI経由で手軽に利用でき、さくらのクラウドのコントロールパネルから導入可能です。国内データセンターで運用され、セキュリティや機密性も確保。無償プランと従量課金プランがあり、NVIDIA製GPUによる高性能な推論処理と拡張性を特長としています。

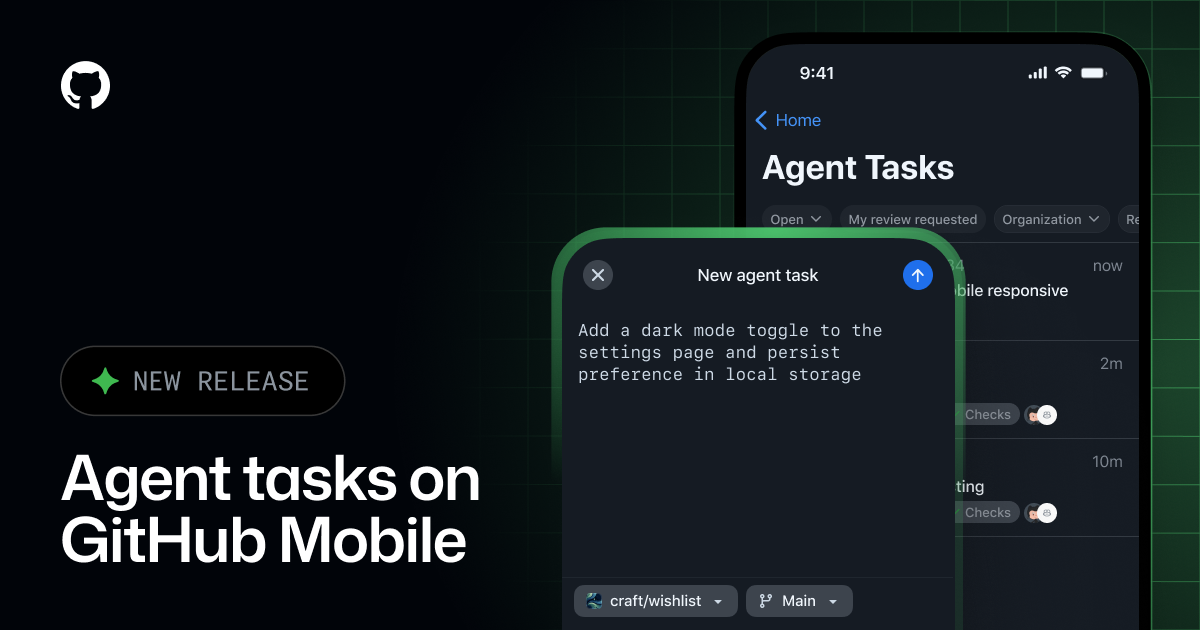

GitHub Copilot

AWS

論文・その他

Ollama、PostgreSQL、pg_vectorを組み合わせ、30GB RAM環境で日本語文書に対応した完全ローカルのRAGシステムを構築。高精度OCRや効率的なベクトル検索、厳格なメモリ管理を実現し、企業の機密文書や大規模文書管理に最適な設計となっています。

LLM(大規模言語モデル)は、仕事のタスクや生産性、労働需要に多角的な影響を与えています。タスクの自動化により、シンプルな作業は効率向上が顕著ですが、複雑な作業では使い方次第で質も高まります。一方、職種や地域、学歴によって影響度は異なり、テキスト系職種や都市部の高学歴層で変化が大きい傾向です。個人の生産性は向上しますが、チームの多様性低下や心理的抵抗も課題です。実際の労働市場への影響は現場や使い方次第であり、導入には現状の制度や心理面も考慮が必要です。

AIによるコード生成は速く便利ですが、そのまま信頼してしまうと設計上の問題やバグ、複雑化などのリスクが生じます。AIは人間のように問題や文脈を理解しておらず、過去のパターンを模倣して plausible(もっともらしい)な回答を出しているに過ぎません。したがって「信頼しても必ず検証する」ことが大切です。コードレビューや単体テストの生成、AI自身に解説や指摘をさせるなど、設計や品質を自分の目で確かめることで長期的な保守性や品質を担保できます。速度を追い求めてAIに頼りきりになると、将来的に修正困難な技術的負債を招くため、常に批判的思考を持ち、AI生成結果を吟味しましょう。

クラウド

Azure

俺たちのブチザッキ。

俺たちの焦げログ。

AWS

業界動向

日立はAI・データ分析に強みを持つドイツのコンサル企業synvertを買収。データ基盤を強化し、欧州・中東で鉄道プラットフォームHMAXの展開拡大とAI開発の加速を目指す。

コメント